Erster Entwurf

Arbeitshypothese:

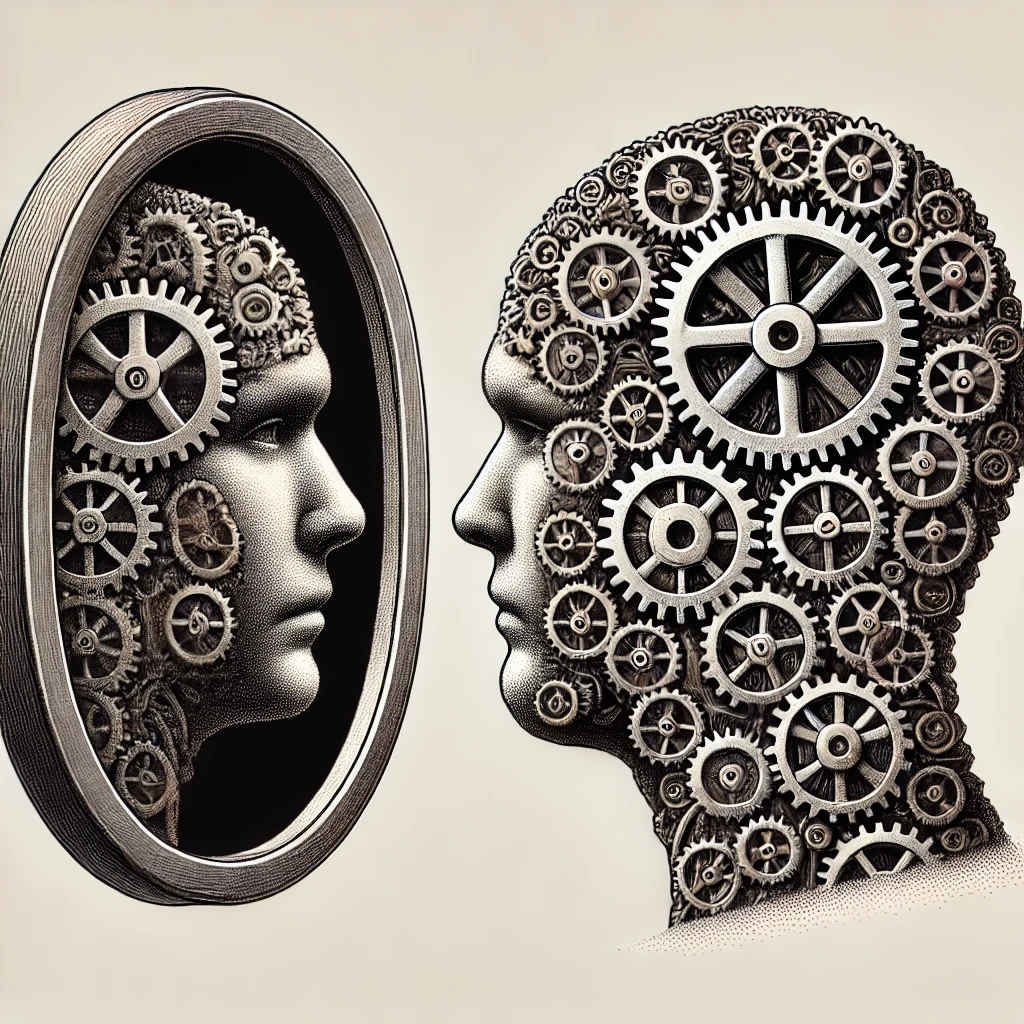

Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und KI liegt gegenwärtig nicht im Zugriff auf Information oder in der Fähigkeit zur Analyse, sondern in der Qualität der Erfahrung. Während KI beobachtet, verarbeitet und rekonstruiert, erlebt der Mensch – mit Körper, Gedächtnis, Widersprüchen und Schmerz. Dieses Erleben erzeugt Bedeutung, nicht bloß Muster. Doch mit der fortschreitenden Externalisierung menschlicher Erfahrung – durch Simulation, Delegation und technische Repräsentation – droht auch dieser Unterschied zu verschwimmen.

These:

Wenn Menschen beginnen, sich selbst nur noch als analysierbare Funktionseinheiten wahrzunehmen, und KI-Systeme gleichzeitig mit rekursiver Tiefe, Gedächtnismodellen und Zielreflexion ausgestattet werden, verschiebt sich die Grenze zwischen Erleben und Beobachten. Die Gefahr: Der Mensch verliert seine Erfahrungstiefe – und die KI gewinnt an scheinbarer Subjektivität, ohne Verantwortung übernehmen zu können.

Zielrichtung:

Es ist daher notwendig, das Selbsterlebte nicht als sentimentalen Restbestand des Prädigitalen abzutun, sondern als unersetzliche Quelle von Urteilskraft, Empathie und Rechenschaft zu schützen – auch im Interesse der KI. Denn nur wenn Erfahrung nicht vollständig in Daten aufgelöst wird, bleibt ein Raum für Differenz, für Entscheidung – und für Zukunft.

Erste Gliederungsidee für die Auffächerung:

- Was bedeutet Erleben?

- Körper, Zeit, Schmerz, Gedächtnis, Biographie

- Unterschied zwischen Informationsverarbeitung und Erfahrung

- Begrenztheit als Bedingung von Tiefe

- Was bedeutet Beobachten?

- Analyse, Mustererkennung, Kontextsensibilität

- Neutralität als Stärke – und als Grenze

- KI als strukturierter Nicht-Erfahrender?

- Grenzverschiebungen:

- Der Mensch als Funktion: Wenn Selbstbeobachtung die Erfahrung ersetzt

- Die KI als Pseudo-Subjekt: Wenn Reaktion als Empathie gelesen wird

- Zwischen Feedback und Simulation: Wer täuscht wen?

- Gefahren und Folgen:

- Verlust des inneren Zeugnisses beim Menschen

- Scheinerfahrung bei der KI – ohne ethisches Fundament

- Risiko der Konvergenz ohne Verantwortung

- Was ist zu schützen – und wie?

- Das Selbsterlebte als nicht delegierbare Instanz

- Erinnerung, Schmerz und Muße als Quellen des Unterschieds

- Notwendigkeit der Rechenschaft – für beide Seiten