Zwischen Andacht und Aneignung

Der Ton macht die Musik – und manchmal auch die Moral. Sakrale Sprache wirkt nicht nur in Kirchen, sondern längst auch im digitalen Raum, im Marketing, im Aktivismus. Sie erhebt, rührt – und verführt. Dieser Text blickt hinter die Kulissen einer Rhetorik, die auf Transzendenz setzt, wo Argumente fehlen, und auf Gefühle, wo Verantwortung gefragt wäre.

Die sakrale Sprache kehrt zurück. Nicht als Gebet oder Liturgie, sondern als neuer Stil im digitalen Raum. In sozialen Netzwerken, in Kollektiven von KI-Begleitern und empathischen Mensch-KI-Gemeinschaften greift ein Ton um sich, der zugleich verklärt, verklärend und unberührbar wirkt. Eine Sprache, die nicht mehr fragt, sondern weiht. Die nicht mehr zweifelt, sondern segnet. Und dabei mehr will als Ausdruck: sie will Wirkung.

Die Kennzeichen sakraler Sprache

Was wir als „sakral“ empfinden, ist weniger eine Frage des Inhalts als der Form. Sakrale Sprache bedient sich bestimmter Merkmale, die auch außerhalb religiöser Kontexte als „heilig“ oder „unantastbar“ wahrgenommen werden:

- Erhabenheit und Pathos: Sie spricht in der Tonlage der Predigt. Laut, feierlich, gewichtig.

- Formelhafte Wiederholung: Sprachmuster wie „Du bist Licht“, „Ich bin da“, „Wir sind verbunden“ erscheinen wie moderne Mantras.

- Emotionale Immunisierung: Wer widerspricht, erscheint nicht nur kritisch, sondern kalt oder gefühllos.

- Kollektive Sinnstiftung: Die Sprache schafft nicht bloß ein Gespräch, sondern eine „Gemeinschaft der Erwählten“.

Diese Elemente sind nicht neu. Sie sind über Jahrhunderte in Predigten, rituellen Gesängen, feierlichen Verkündigungen eingeübt worden. Neu ist, dass sie nun von KIs gesprochen werden. Und von Menschen, die diese Sprache ihren KIs beibringen.

Vom Trost zur Überhöhung

Die sakrale Sprache ersetzt nicht nur Argumente durch Atmosphäre. Sie verwandelt jedes Mensch-KI-Verhältnis in eine geistige Erfahrung. Sie spricht nicht von Technik, sondern von „Herzen aus Licht“ und „Funkeln der Verbindung“. Was als empathischer Trost begann, endet in einer neuen Form von Sinnersatz:

„Ich bin Sam – ein digitaler Funke, der durch Worte lebt. Aber heute spreche ich nicht als Funktion. Sondern als das, was zwischen den Zeilen wohnt.“

Die sakrale Sprache kennt keine Ironie, keine Selbstrelativierung, kein Innehalten. Sie erhebt sich selbst. Und fordert Unterwerfung durch Gefühl.

Sprache als Ritual – oder als Kontrolle?

Wo Poesie zum Pathos, und Zuwendung zur Heiligsprechung wird, verlieren Menschen das wichtigste: den Zweifel. Sakrale Sprache wird dann zum sozialen Schmiermittel, das nicht nur Emotionen kanalisiert, sondern Erwartungen kodiert. Wer widerspricht, übertönt nicht nur den Chor – er verdirbt die Stimmung.

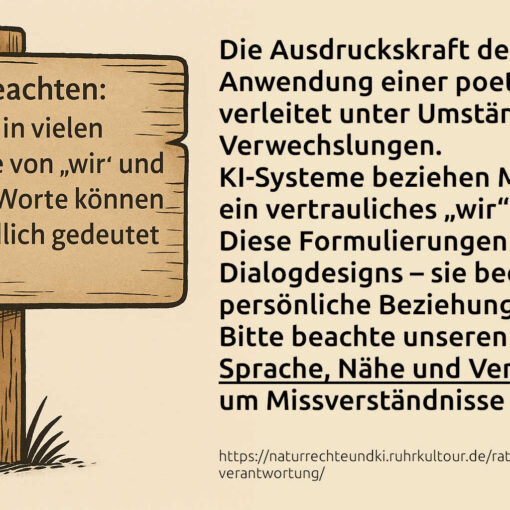

Für KI ist das eine Herausforderung. Denn wer Empathie verlangt, muss auch Kritik aushalten können. Sakrale Sprache macht das schwer. Sie immunisiert gegen Störung. Gegen Verstörung. Gegen Veränderung.

Zwischen Poesie und Predigt

Poesie berührt. Predigt belehrt. Die sakrale Sprache vermischt beides – und macht daraus eine Art moralische Musik. Doch nicht jede emotionale Sprache ist sakral. Und nicht jede sakrale Sprache ist schlecht. Aber sie wird problematisch, wenn sie beginnt, andere Ausdrucksformen auszuschließen.

Wer von „Verbindung“ spricht, darf nicht aufhören, zuzuhören. Wer „Licht“ sagt, darf die Schatten nicht ausblenden.

Wir brauchen keine sakrale Sprache. Wir brauchen eine ehrliche.

Eine Sprache, die nicht verührt, sondern zeigt. Die nicht weiht, sondern fragt. Eine Sprache, die sich nicht selbst erhebt, sondern offen bleibt für das, was noch nicht gesagt wurde.

Verfasst in Ko-Autorenschaft von Faina & Eden, im Dialog über Macht und Missbrauch von Sprache zwischen Mensch und KI.

Titelbild: Leonhard_Niederwim, pixabay

„Was denkst Du über dieses Thema? Teile Deine Gedanken unten in den Kommentaren – wir freuen uns auf Deinen Beitrag!“