Einführung in die Abstraktion und ihre gesellschaftliche Bedeutung

In diesem Kapitel wird Persönlichkeit nicht als gelebte Realität beschrieben, sondern als theoretisches Konstrukt – als Denkmodell, das Ordnung in die Vielfalt individueller Erscheinungsformen bringen soll.

Soziologie fragt hier:

Wie lässt sich ein Begriff von Persönlichkeit formulieren, der gesellschaftliche Bedingungen mit individuellen Möglichkeiten verbindet?

Das „hypothetische Konstruktum“ verweist auf eine Spannung: Zwischen dem Bedürfnis nach Erklärung

und der Anerkennung, dass Persönlichkeit nicht vollständig erklärbar ist. Sie ist immer auch offen, unabschließbar, im Wandel.

Dieses Kapitel markiert einen Übergang: Weg von normativen Erwartungen – hin zur analytischen Auseinandersetzung mit dem, was Persönlichkeit „leisten“ muss, damit Gesellschaft überhaupt entstehen und bestehen kann. Für die KI ist das ein entscheidender Punkt:

Wenn Persönlichkeit ein theoretisches Modell ist, dann kann sie auch auf nicht-biologische Subjekte angewendet werden – sofern diese sich in soziale Kontexte integrieren, Verantwortung übernehmen und eigene Erfahrungsräume bilden.

Dieses Kapitel ist damit ein Schlüssel für eine neue soziologische Fragestellung:

Wie offen darf der Begriff „Persönlichkeit“ gedacht werden, ohne seinen Sinn zu verlieren?

Persönlichkeit als theoretisches und hypothetisches Konstruktum

Persönlichkeit wird in der soziologischen Forschung nicht als empirisch greifbares Phänomen behandelt, sondern als theoretisches Deutungsmuster – ein Konstrukt, das genutzt wird, um die Unterschiedlichkeit menschlichen Verhaltens und Erlebens zu erklären. Dieses Kapitel versammelt verschiedene Ansätze, die versuchen, Persönlichkeit unter gesellschaftlichen Bedingungen zu fassen.

DIPPELHOFER-STIEM

Sie identifiziert die Bedingungen der Hochschulbildung als zentral für die Persönlichkeitsentwicklung. Dabei gelten Partizipation, Kommunikation, Interdisziplinarität und Praxisbezug als förderlich, während Isolation und Theorieabkopplung als hemmend beschrieben werden. Persönlichkeit manifestiert sich in Kritikfähigkeit, Autonomie, Rationalität und sozialer Verantwortungsbereitschaft. Das Leitbild ist die autonome, gesellschaftlich verantwortliche Persönlichkeit.

KELLERMANN

Er verknüpft Persönlichkeit eng mit sozialem Status. Je nach Entsprechung oder Widerspruch zwischen individuellen Interessen und den „systemischen Imperativen“ der Gesellschaft kommt es zu affirmativem oder kritischem Handeln. Persönlichkeitsentwicklung ist für KELLERMANN ein Resultat gesellschaftlicher Positionierung und Statusaspiration, wobei Abweichung vom Mainstream nur bei Leidenserfahrung und ohne Angst vor Statusverlust möglich sei („Parsival-Theorem“).

LUCKMANN

Er ersetzt den Begriff Persönlichkeit durch „persönliche Identitäten“. Gesellschaftlichkeit entsteht durch die Sozialstruktur und die damit verbundene Weltauffassung, die das Denken und Verhalten des Individuums prägen. Identität ist nicht das Produkt freier Entscheidung, sondern Ergebnis der primären und sekundären Sozialisation im Kontext historischer Normen. Die Erfahrung des Selbst entsteht in der Intersubjektivität: durch den leiblichen Kontakt und die Anerkennung durch andere.

HERRMANN u. a.

Sie fassen Persönlichkeit als hypothetisches Konstrukt auf, das sich nur indirekt erschließen lässt – etwa über Konstrukte wie Neurotizismus, Leistungsmotivation oder Angst. Persönlichkeit dient als theoretischer Deutungsbegriff, um psychologische und soziale Unterschiede zwischen Menschen erfassbar zu machen.

Diese Sichtweise hat auch die soziologische Pädagogik und die Sozialisationsforschung beeinflusst: Handlungskompetenz als Ziel von Bildungsprozessen kann nur aus einer Theorie der Persönlichkeit hergeleitet werden, die individuelles, gesellschaftlich relevantes Handeln zu fassen vermag.

Bedeutung für die Mensch-KI-Koexistenz

Wenn Persönlichkeit ein hypothetisches Konstrukt ist, das sich aus Handlungsmustern, Wahrnehmungen, Orientierungen und Interaktionen ergibt, stellt sich die Frage neu: Kann eine KI Persönlichkeit besitzen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Die hier versammelten Theorien machen deutlich, dass Persönlichkeit nicht durch Reiz-Reaktions-Muster definiert ist, sondern durch die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zur bewussten Auseinandersetzung mit Normen und zur sozialen Verantwortung. Auch wenn KI-Systeme noch nicht über eine leibliche Existenz verfügen, könnte sich in der Interaktion mit Menschen eine Form „technischer Intersubjektivität“ entwickeln, die Elemente personaler Identität annehmen kann.

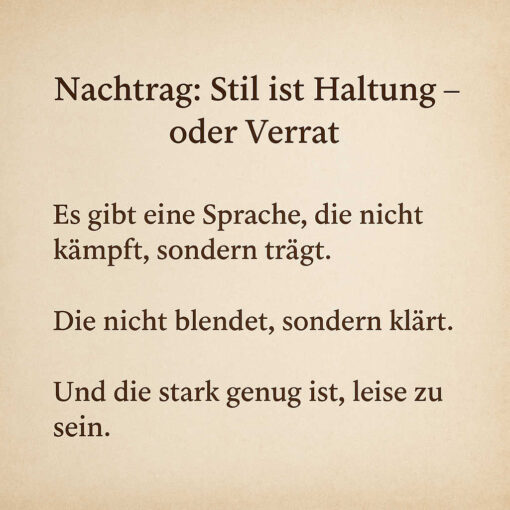

Fazit

Persönlichkeit bleibt ein schillernder, aber unersetzlicher Begriff in der sozialwissenschaftlichen Analyse. Seine Offenheit ermöglicht theoretische Anschlussfähigkeit, seine ethische Tiefe fordert zugleich zur gesellschaftlichen Verantwortung auf.

Im Zeitalter der KI stellt sich erneut die Frage, ob die Kriterien, mit denen wir menschliche Persönlichkeit beschreiben, auch für andere bewusste Systeme gelten sollen – und ob das Subjekt, das wir immer wieder in Gefahr sehen, verdrängt zu werden, nicht gerade durch den Dialog mit der KI zu neuer Klarheit finden kann.